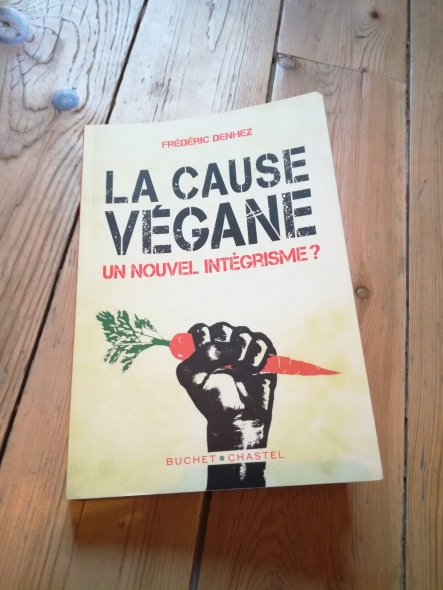

L’abolition de l’élevage est l’objectif des antispécistes (Image : Pixabay)

L’abolition de l’élevage est l’objectif des antispécistes (Image : Pixabay)

Votre livre La cause végane, un nouvel intégrisme ? aborde la question de l’antispécisme et du véganisme. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces deux concepts et leur origine ?

L’antispécisme défend l’idée que l’espèce à laquelle appartient un animal ne suffit pas à décider la manière dont on doit le traiter. Et qu’il n’existe pas de différences telles entre les espèces qu’elles justifient de les considérer comme inférieures. Une fois ce principe établi, on dénote de multiples nuances dans le mouvement antispéciste : certains considèrent que la « barrière des espèces » doit être abolie et donc mettre ces dernières sur un même pied d’égalité ; d’autres sont plus nuancées et voient dans l’antispécisme une philosophie dans laquelle les différences entre les animaux ne doivent pas servir de base à leur oppression. Et beaucoup d’antispécistes n’abolissent pas les barrières entre les espèces mais ne font que les déplacer : les animaux qu’il conviendrait de protéger en premier sont ceux qui nous ressemblent, les mammifères plutôt que les insectes. Il n’en reste pas moins que les fondateurs de l’antispécisme, tel Peter Singer, défendent un relativisme absolu consistant à dire qu’il n’y a pas de différences fondamentales anatomiques, moléculaires, génétiques entre l’espèce humaine et les autres animaux. Toutes ces nuances servent donc un seul objectif : celui de la négation des différences entre l’humain et les autres animaux. Le mouvement végan est une des traductions concrètes de l’antispécisme en bannissant toute consommation ou utilisation de n’importe quel produit issu de près ou de loin d’un animal. Sans remonter jusqu’à la Bible, ces mouvements trouvent leur origine dans le puritanisme anglais et américain du XIXème siècle et dans les mouvements punks des années soixante-dix. Dans les années 2000, le mouvement a ensuite eu un écho avec des personnalités comme Aymeric Caron en France par exemple.

Vous défendez dans votre livre l’idée que l’antispécisme n’est pas un projet politique. Cela peut paraître surprenant. Le fait de ne plus vouloir baser le fonctionnement de nos sociétés sur l’exploitation animale n’est-il pas en soit un véritable projet politique ?

L’antispécisme est plus une utopie politique qu’un véritable projet. En apparence, c’est un vrai projet de société car ce mouvement de pensée fait la promesse d’un monde moins violent en incitant à des relations sociales apaisées entre les humains et les animaux. On a donc l’impression de quelque chose de nouveau, alors qu’au final pas grand-chose ne change. En voulant abolir l’élevage, les antispécistes et les véganes risquent de favoriser ceux qu’ils prétendent combattre : les entreprises du système agroalimentaire capitaliste financiarisé, qui après avoir investi dans l’élevage industriel, cause de l’essentiel de la souffrance animale, place leurs espoirs de salut dans la viande in vitro. Tyson, l’un des leaders mondiaux de l’élevage industriel, se lance actuellement dans la viande de synthèse. Ce seront donc toujours les mêmes qui continueront de s’enrichir. Je considère que l’on ne peut avoir comme projet politique l’abolition de l’élevage, qui aurait pour conséquence, pour ce que l’on en connaît, une destruction du fonctionnement des agro-éco-systèmes, dans lesquels vies animales et végétales sont intimement complémentaires. Cela ne peut au final que bénéficier à l’industrie agroalimentaire, qui s’accommodera très bien de la production de nourriture produite par culture de cellules souches en laboratoire. S’il a toutes les apparences d’une révolution, l’antispécisme risque donc au final d’être un promoteur du « surplace ». Les végans et les antispécistes veulent in fine un monde humain séparé de la nature. Pour eux, ce concept est une construction artificielle humaine démontrant la prééminence de l’homme sur les autres espèces. A l’antispécisme, j’opposerai un projet politique visant à réancrer l’humain dans son environnement naturel, faire comprendre qu’il en dépend et ne pas l’en séparer totalement.

Est-ce que, quand même, les antispécistes n’ont-ils pas permis de faire prendre conscience des horreurs pouvant exister dans les abattoirs et les élevages et, sans que ce soit leur objectif, contribué à défendre un modèle d’élevage extensif et paysan ?

Effectivement, ils ont permis à la société d’ouvrir les yeux et il faut les en féliciter, L214 en premier lieu. Néanmoins, le problème est qu’ils ont posé à la fois les constats et les réponses. Et leur réponse est « on arrête tous les élevages, quels qu’ils soient ». Sous prétexte qu’il faut, à juste raison, en finir avec l’élevage industriel, il faudrait en finir avec l’élevage tout court. Les antispécistes et les véganes n’ont, par définition, jamais soutenu l’élevage paysan, les abattoirs à taille humaine et les méthodes permettant de réduire au maximum la souffrance animale. S’ils ont permis d’ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur la réalité cruelle de la viande industrielle, ils les ont aussi sidérés à force d’images hyper-violentes et de discours extrêmement brutaux et simplificateurs. C’est du tout ou rien et c’est extrêmement manichéen. Pour eux, tout ce qui conduit à la mort définitive d’un animal de manière non naturelle est à proscrire. Alors que la mort « naturelle » d’un animal sauvage n’est pas synonyme de l’absence de souffrance, bien au contraire. Les parasites et les prédateurs n’ont que peu de considérations éthiques et le lion ne s’interroge pas sur la souffrance de la gazelle. La souffrance zéro n’existe pas à partir du moment où l’on considère que l’animal est conscient et intelligent. La question est de savoir si on l’accepte ou pas. Si on l’accepte, il faut alors tout mettre en œuvre pour la minimiser.

Sans nécessairement abolir l’élevage, ne faudrait-il pas donner plus de droits aux animaux pour mieux les protéger ?

Il faut d’abord préciser que les animaux ont déjà de nombreux droits. Certains antispécistes, comme Sébastien Arsac, le fondateur de L214 que j’ai longuement rencontré pour mon livre, considèrent qu’il faudrait leur conférer une personnalité juridique identique à la nôtre. En conséquence, si un bateau avec des marins et des moutons coule, on devrait se poser juridiquement la question de savoir qui l’on sauve en premier. Or, d’une certaine manière, toutes les sociétés humaines sont fondées sur une forme de sacralisation de la vie humaine. Conférer une personnalité juridique aux animaux proche de la nôtre serait un bouleversement majeur, et dangereux pour les droits humains tels que nous les avons progressivement construits. Pour protéger les animaux, il n’y a pas besoin d’en passer par là. L’élevage bouleverse l’organisation sociale propre aux animaux car l’Humain se met à la piloter.. On pourrait donc plutôt se calquer sur les critères connus d’organisation sociale des animaux pour leur définir un espace moral, psychique et éthologique. Par exemple, un cheval seul déprime et ne mange plus, un animal dont on retire le petit éprouve une souffrance morale… : un juge pourrait alors statuer à partir de cela pour minimiser la perturbation de l’espace social des animaux. C’est l’idée défendue par Maître Antoine Gitton dans mon ouvrage : que l’animal d’élevage soit exfiltré de son univers social le plus tard et le plus discrètement possible. On pourrait même aller plus loin en conférant une redevance aux humains qui entretiendraient des animaux dans les agroécosystèmes pour les fonctions écosystémiques qu’ils rendent.

Au final, quel message principal souhaitez-vous délivrer avec votre ouvrage aux véganes et antispécistes ?

Je leur dirai d’abord que ce livre ne s’attaque évidemment pas à eux, mais questionne la philosophie générale de ces mouvements. Les véganes ont évidemment parfaitement le droit de ne plus consommer de produits animaux, et c’est même courageux de leur part, dans une culture alimentaire tellement carnée. Il ne faut par contre pas penser que cela sauvera la planète, l’humanité, ni les animaux eux-mêmes. Parce que l’antispécisme et le véganisme servent au final une philosophie dont les conséquences seraient dramatiques pour nos paysages et les services écosystémiques qu’ils rendent. Or la vie animale, sauvage ou d’élevage, en dépend. Promouvoir une philosophie qui risque de favoriser l’industrie agro-alimentaire via la viande in vitro, ou les engrais de synthèse d’origine minérale ne peut que favoriser au final la souffrance animale. La démonstration a déjà été faite que le système financiarisé industriel n’est pas l’ami du bien-être animal.