L’irrigation concerne 6% de la surface agricole totale francçaise. (Image : Pixabay)

L’irrigation concerne 6% de la surface agricole totale francçaise. (Image : Pixabay)

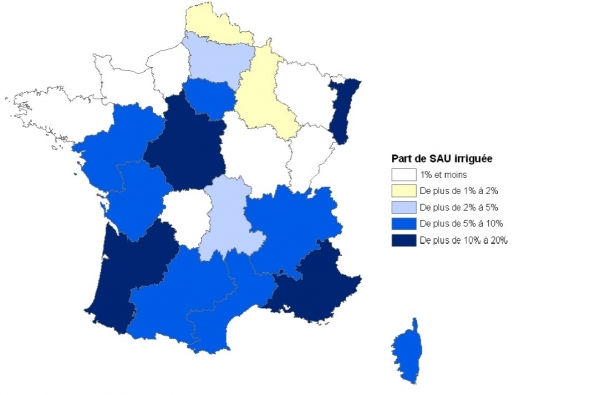

L’eau douce est une ressource centrale en agriculture. Lorsqu’elle vient à manquer, les cultures ne poussent pas comme espéré. Parce qu’elle ne tombe pas assez ou qu’elle est inégalement répartie dans l’année, la pluie ne suffit pas toujours. L’agriculture française prélevait, selon des chiffres de 2009, dans l’environnement en moyenne 3 milliards de m3 d’eau par an. C’est moins que l’industrie (3.3 milliards), l’eau potable (5.5 milliards) ou la production d’énergie (21 milliards) ; néanmoins pour cette dernière, l’essentiel retourne dans les milieux après utilisation. Ces 3 milliards de m3 utilisés par l’agriculture sont à remettre en perspective face à sa consommation globale en eau : ils représentent peu face aux 200 milliards de précipitations qui s’infiltrent naturellement dans les sols agricoles chaque année. Par ailleurs, en tout, ce sont 1.5 millions d’hectares qui sont irrigués, soit au final seulement 6% de la surface agricole totale française. Les réseaux d’irrigation servent essentiellement à arroser du maïs (41% de la surface irriguée totale), des céréales à paille de type blé ou orge (17%), des légumes et pommes de terre (11%) et des vergers (6%). Si les fruits et légumes représentent une faible part des superficies irriguées, les deux-tiers sont cultivés grâce à l’arrosage. Au niveau national, seulement 4% des surfaces de blé sont irriguées, contre 37% des maïs. Ces chiffres nous montrent que le déploiement de l’irrigation sur le territoire français dépend à la fois des cultures et des zones de production. Les cultures qui poussent l’été -le maïs, le soja, une partie des légumes-, nécessitent d’avantage d’irrigation que celles qui réalisent une grande partie de leur cycle de développement l’hiver. Ainsi, le maïs n’est pas une culture particulièrement gourmande en eau, puisqu’il faut environ 454 litres d’eau pour en produire un kilo, contre près de 600 pour un blé. Sauf qu’il pousse à un moment où les précipitations sont rares, contrairement au blé. Quoiqu’il en soit, la surface irriguée baisse en France (environ 12% depuis 2010), particulièrement dans le Sud du fait notamment de la diminution des vergers et des pertes de terres agricoles au profit de l’urbanisation.

L’irrigation, un problème ?

Alors, l’irrigation pose-t-elle problème ? Oui, si elle est utilisée de manière excessive et qu’elle prélève dans une ressource fragile. Trop abondante, l’irrigation peut entrainer la salinisation des terres, qui rend progressivement les terres incultes, notamment en zones arides. Elle peut aussi modifier les écosystèmes, comme cela est pointé du doigt par les associations environnementalistes : par exemple, dans certains cas les retenues collinaires détournent une partie de l’eau de leur milieu naturel. Sur les 3 milliards de m3 d’eau d’irrigation consommés par l’agriculture, 2 milliards proviennent des eaux superficielles- les cours d’eau, les canaux ou les retenues – et 1 milliard des eaux souterraines, c’est-à-dire des nappes phréatiques. Pour les ressources en eau fragiles, des restrictions à l’irrigation existent afin de prévenir les conflits d’usages entre agriculteurs, industriels et particuliers. Cela peut être le cas lorsque l’eau est prélevée dans les nappes phréatiques, dans des petits barrages ou des cours d’eau à faible débit. Ainsi, dans certains endroits du sud-ouest, les besoins en eau sont, de manière chronique, supérieurs à la disponibilité : le niveau des prélèvements est déjà trop élevé pour maintenir des débits suffisants, nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. C’est moins le cas dans des vastes vallées comme celle la Durance ou du Rhône où la ressource en eau est peu limitante car sécurisée du fait d’aménagements. Malgré sa réputation, le maïs irrigué en été n’est donc pas obligatoirement problématique du point de vue de sa consommation en eau. Tout dépend d’où vient l’eau qui l’arrose. D’un point de vue agronomique, c’est même une plante intéressante : en produisant une végétation abondante, elle permet de restituer au sol de la matière organique et d’y séquestrer du carbone. Un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L’irrigation, un levier pour l’agroécologie

Bien sûr, et qui plus est dans les situations où la ressource est limitante, il convient de travailler aux économies d’eau. Sondes tensiométriques, modèles agro-climatiques, matériels économes… il existe de nombreux outils accessibles aux agriculteurs-trices pour leur permettre de mieux piloter l’irrigation. Une réflexion sur l’adaptation des cultures et des variétés au changement climatique est par ailleurs indispensable. Mais dans le cadre d’un usage raisonné, l’irrigation peut aussi être un levier pour l’agroécologie. Dans le sud-est de la France où les sécheresses se prolongent, elle est un moyen de diversifier les plantes cultivées, en permettant par exemple d’introduire des cultures semées au printemps dans les systèmes céréaliers, ce qui est difficilement envisageable sans arrosage. Cette diversification permet d’éviter des successions trop importantes de céréales semées à l’automne, sources d’installation de mauvaises herbes et de pathogènes des sols. Elle peut donc permettre une diminution des usages d’herbicides ou de fongicides. Par ailleurs, l’irrigation est également un levier pour favoriser le développement des couverts végétaux. Ces plantes, destinées non pas à être récoltées mais à couvrir et nourrir le sol par la restitution de leur biomasse à ce dernier sont un des piliers de l’agroécologie. Les couverts permettent d’améliorer le stockage de carbone dans les sols agricoles et participent ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique en plus d’introduire une (bio)diversité supplémentaire. Dans les régions où il ne pleut pas ou peu en fin d’été, comme usuellement en Provence, mais également désormais aussi dans nombre d’autres secteurs, la levée et le développement des couverts végétaux sans irrigation est très aléatoire. Lorsqu’elle est utilisée à bon escient et en quantité raisonnable, l’irrigation permet donc de sécuriser leur réussite et les services qu’ils apportent. Toujours dans les climats secs, elle semble favoriser la diversité des habitants du sol, comme les carabes par exemple, des insectes régulateurs de populations de ravageurs d’un certain nombre de cultures. Par ailleurs, selon une étude d’Arvalis menée à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, une région sèche, les racines mycorhizées sont plus abondantes en présence d’irrigation. Les mycorhizes sont des champignons qui s’associent aux racines des végétaux et leur permettent une meilleure performance dans l’absorption des nutriments dont elles ont besoin. Plus de mycorhizes, c’est donc à termes potentiellement moins d’engrais. Il y a évidemment d’autres facteurs permettant de favoriser tous ces indicateurs de biodiversité (la couverture des sols, la réduction des produits phytosanitaires, la réduction du travail du sol…) mais l’irrigation peut être un moyen d’accélérer la transition agroécologique par des usages raisonnés dans cet objectif.

(à Oraison dans les Alpes de Haute-Provence; Photo de novembre 2018 : Daniel Brémond, agriculteur et Stéphane Jézéquel, Arvalis)

L’eau se stocke aussi par l’agronomie

Les sols français s’assèchent, sous l’effet du changement climatique. L’irrigation risque donc de devenir un moyen de production de plus en plus important pour sécuriser les productions agricoles : pour les cultures traditionnellement irriguées, mais également pour celles qui ne le sont pas. Ainsi, du seul fait du changement climatique, les rendements en blé dur dans le sud-est de la France sont amputés d’environ 20%. Au-delà de l’irrigation, l’augmentation du taux de matière organique des sols sera un moyen incontournable pour stocker l’eau. Ainsi, un pour cent de matière organique gagné dans un sol sableux, est synonyme d’une augmentation de la capacité de rétention en eau de dix-huit pour cent, et donc d’une meilleure résistance aux sécheresses, voire d’une consommation en irrigation moindre le cas échéant. Diminuer le travail des sols par les engins mécaniques, semer des couverts végétaux, amener de la matière organique de type fumier, déchets verts, composts, mettre des arbres dans les cultures sont donc autant de moyens d’améliorer les capacités de stockage ou d’infiltration de l’eau dans des sols agricoles. C’est aussi une question physique : plus les sols sont bien structurés, plus l’eau est capable de s’y infiltrer. Cela va être utile dans les cas, de plus en plus fréquents, de pluviométrie excessive : les galeries créées par les vers de terre ou les racines des plantes et l’absence de tassement permettent à l’eau de s’immiscer dans les sols, qui deviennent alors des réservoirs, utiles pour les sécheresses qui suivront. A contrario des sols trop travaillés mécaniquement, avec peu de vers de terre et de couverts végétaux peuvent être moins aptes à absorber l’eau en excès. Les usages de l’irrigation dans le futur devront très certainement, en fonction des secteurs, se conjuguer avec ces pratiques agroécologiques pour en améliorer l’efficience. Bien utilisée, l’irrigation se conjugue parfaitement avec l’agroécologie.